Gastbeitrag: Ökonomische Bildung ist Standortpolitik

Dr. Julian Dörr, Leiter Digitalisierungs- und Innovationspolitik, Betreuung des Themenfeldes ökonomische Bildung, DIE FAMILIENUNTERNEHMER/DIE JUNGEN UNTERNEHMER, Berlin

Gegenwärtig wird viel von Zeitenwenden gesprochen. Damit ist gemeint, dass sich Sachverhalte und Gegebenheiten grundlegend ändern oder ändern müssen, und die Gesellschaft vor der Herausforderung steht, darauf zu reagieren. Dieser Handlungsbedarf kann auch auf den Bereich der ökonomischen Bildung übertragen werden. Während die politische Bildung als Schule der Demokratie im großen Ganzen gut funktioniert, sind die Defizite der ökonomischen Bildung in Deutschland erheblich. Daran hat die mangelhafte, teils tendenziöse Darstellung von Wirtschaft und Unternehmertum in deutschen Schulbüchern ihren Anteil. Wie die aktuelle Schulbuchstudie im Auftrag DER FAMILIENUNTERNEHMER/DER JUNGEN UNTERNEHMER zeigt, lässt die Qualität vieler Schulbücher in dieser Hinsicht sehr zu Wünschen übrig.

Wirtschaftsbildung essenziell für unsere Gesellschaft

Die Bedeutung wirtschaftlicher Bildung müsste eigentlich unstrittig sein, denn sie ist ein wichtiger Standortfaktor: Ökonomische Bildung legt nicht nur die Grundlage für das Verständnis des marktwirtschaftlichen Systems, in dem wir nun einmal leben, sondern macht nachfolgenden Generationen auch Lust auf das Unternehmertum und sorgt dafür, dass junge Menschen befähigt werden, sich in der Wirtschaftswelt kompetent zu bewegen. Somit reicht ökonomische Bildung über die Ansprüche des Humboldt‘schen Bildungsideal hinaus und hat ganz konkrete Effekte auf dem Arbeitsmarkt – sie ist also auch Standortpolitik und kein Nischenthema für Bildungspolitiker. Die Exportnation Deutschland kann es sich nicht länger leisten, seinen künftigen Generationen notwendiges wirtschaftliches Wissen kaum bis gar nicht zu vermitteln.

Die jüngste Pisa-Studie offenbarte (wieder einmal) ein schlechtes Abschneiden des deutschen Bildungssystems im internationalen Vergleich. Die Erkenntnis ist leider nicht neu, Abhilfen gab es bislang jedoch kaum, und Deutschland hängt sich damit selbst immer weiter ab. Ähnliche Befunde lassen sich im Bereich der Wirtschaftsbildung finden; es fehlt teilweise an Wissen über einfachste ökonomische Zusammenhänge. Verwundern kann das nicht wirklich, schaut man sich nur einmal die Qualität deutscher Schulbücher für den „Wirtschaftsunterricht“ an.

Qualität deutscher Schulbücher: Mangelhaft

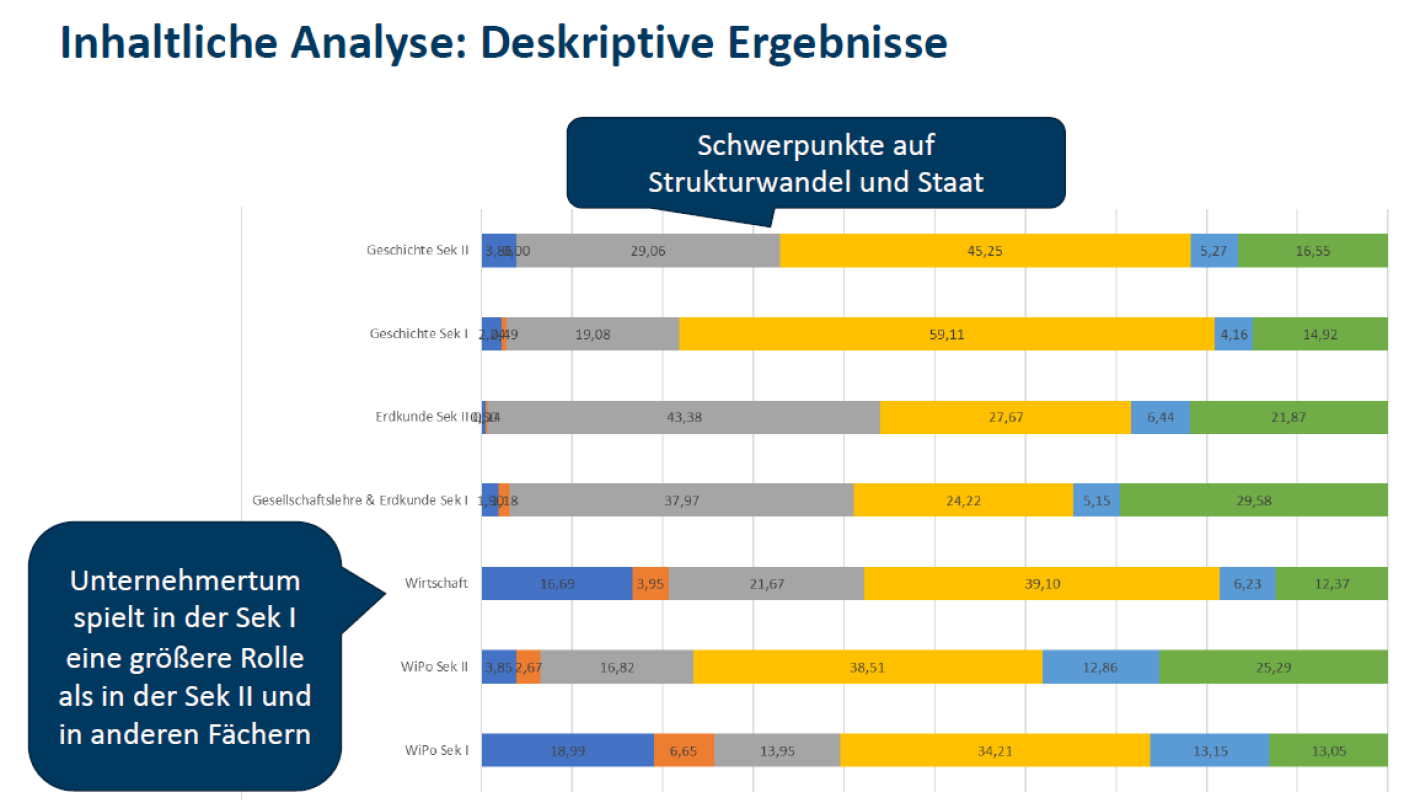

Das Zentrum für ökonomische Bildung in Siegen (ZöBiS) hat im Auftrag DER FAMILIENUNTERNEHMER/DER JUNGEN UNTERNEHMER aktuell 40 Schulbücher und 40 Lehrkräftebände auf ihren Gehalt an wirtschaftlichen Themen untersucht. Dabei wurden die Bände insbesondere darauf hin analysiert, wie unternehmerisches Denken, die Rolle des Staates, Globalisierung, unternehmerische Dynamik, Unternehmerinnen als weibliche Vorbilder und Gerechtigkeit dargestellt und den Schülern vermittelt werden. Es handelt es sich um einen Querschnitt durch unterschiedliche Fächer der Fächergruppen Wirtschaft, Wirtschaft-Politik, Geografie, Gesellschaftslehre und Geschichte.

Die Ergebnisse sind ernüchternd. Demnach werden wirtschaftliche Inhalte an deutschen Schulen zu wenig oder sogar falsch und einseitig behandelt. So wird in deutschen Schulbüchern flächendeckend eine dominante Rolle des Staates als paternalistischer Problemlöser propagiert, dem Markt grundsätzlich misstraut und ein negatives Bild von Unternehmern vermittelt. Der Strukturwandel wird vor allem als Aufgabe des Staates dargestellt, unternehmerische Innovationen als Quelle von Wohlstand kommen kaum vor. Frauen finden sich häufig in stereotypischen Rollen wieder und kaum als Unternehmerinnen mit Vorbildcharakter.

Als dominierendes Beurteilungskriterium zieht sich hingegen das Thema „Gerechtigkeit“ durch die Schulbücher. Der Begriff wird zum Buzzword, denn wissenschaftlich definiert wird er fast nirgends. Globalisierung wird sehr häufig auf den Welthandel verkürzt und anhand der Textilindustrie exemplifiziert. Dadurch wird einer Empörungskultur Vorschub geleistet, die sich recht einseitig an einer „Ausbeutung der Entwicklungsländer“ festmacht. Grundlagen für eine sachliche Auseinandersetzung, indem die Schüler etwa das Konzept der komparativen Kostenvorteile kennen lernen, werden nicht gelegt. Zudem wird Globalisierung häufig als Handel zwischen Staaten statt zwischen Unternehmen dargestellt.

Ein Fach ohne Fachlichkeit

Kurzum: In Summe dieser Darstellungsmängel bekommen Schüler kaum das nötige Handwerkszeug für ein ökonomisches Verständnis, um fundiert über Marktwirtschaft und Unternehmertum sprechen zu können. Die Bedeutung von Schulbüchern darf dabei nicht unterschätzt werden. Da das Fach Wirtschaft oft fachfremd – also von nicht ausgebildeten Wirtschaftslehrern – unterrichtet wird, werden Schulbücher notwendigerweise zum Leitmedium für die Lehrkräfte. Und der Wirtschaftsunterricht, so er denn stattfindet, wird damit zum Fach ohne Fachlichkeit. Es ist in etwa so, als ob ein Musiklehrer nun Sport unterrichten würde.

Zeitenwende in der ökonomischen Bildung notwendig

Das Ergebnis unserer Schulbuchstudie ist ein überfälliger Weckruf. In deutschen Schulbüchern kommen Wirtschaft und Unternehmertum schlecht weg. Wie sollen junge Menschen so Lust darauf bekommen, in der privaten Wirtschaft zu arbeiten oder gar selbst ein Unternehmen zu gründen? Warum sollten sich (junge) Wähler für Freihandel einsetzen, wenn vorwiegend die Nachteile der Globalisierung herausgestellt werden?

Das alles wirkt umso befremdlicher, je mehr man sich vergegenwärtigt, dass Wohlstand und sozialer Friede in Deutschland ganz maßgeblich auf der Weltoffenheit und der Exportorientierung der Wirtschaft beruhen. Ohne die nötige Fähigkeit wirtschaftliche Sachverhalte zu verstehen und einzuordnen, ist es für Populisten leicht mit vermeintlich einfachen Lösungen Stimmung zu machen.

Was muss also konkret geschehen? Mit folgenden Vorschlägen kann der Wirtschaftsunterricht aus unserer Sicht spürbar verbessert werden:

- Schulbücher, die für den Wirtschaftsunterricht oder entsprechende Integrationsfächer eingesetzt werden, sollten durch unabhängige Kommissionen zugelassen werden, die auch mit Vertretern aus der Fachwissenschaft und Fachdidaktik besetzt sind. Die aktuellen Zulassungsverfahren sind intransparent und kaum qualitätsorientiert. Die Verlage sollten im Sinne der Transparenz offenlegen, wer die Autoren der Schulbücher sind und welche Ausbildung sie haben.

- Wer Wirtschaft unterrichtet, sollte auch Wirtschaftswissenschaften studiert haben. Auch sollten die Studiengänge an den Universitäten ökonomienäher aufgestellt werden. Ein eigenes Fach Wirtschaft an Schulen mit entsprechend ausgebildeten Lehrern wäre die beste Lösung.

- Vertreter aus den Wirtschaftswissenschaften und der Wirtschaftsdidaktik sollten – wie in anderen Fächern üblich – an der Erstellung von Schulbüchern mitwirken, damit die in den Schulbüchern dargestellten Diskurse den Stand der Wissenschaft abbilden.

- Ökonomische Bildung sollte ideologiefrei erfolgen: Unternehmertum und die Rolle des Staates muss neutral dargestellt werden. Wirtschaftliche Themen, die Soziale Marktwirtschaft und das Unternehmertum kommen in Schulbüchern meist nicht nur zu kurz, sondern werden allzu oft auch durch eine ideologisch aufgeladene, marktskeptische Brille betrachtet.

Zur Studie „Marktwirtschaft und Unternehmertum in Schulbüchern“

Über den Autoren: Dr. Julian Dörr Leiter betreut das Themenfeld ökonomische Bildung bei DIE FAMILIENUNTERNEHMER/DIE JUNGEN UNTERNEHMER.

Ansprechpartner

Kontakt

Dr. Julian Dörr

Leiter Digitalisierungs- und Innovationspolitik, Betreuung des Themenfeldes ökonomische Bildung, DIE FAMILIENUNTERNEHMER/DIE JUNGEN UNTERNEHMER, Berlin